2025年

2025年 認知症の家族がリモコンをなくすのでスマートホーム化してみた

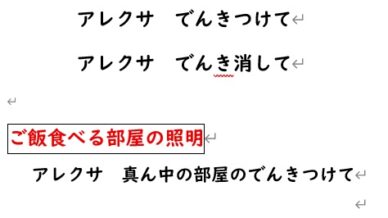

実家で姉と暮らしている母90歳は認知症。体はしっかり動くけど、記憶力は低下している。実生活で困っているのは、照明とかエアコンとかのリモコンをなくしてしまうこと。探せばどこかからは出てくるのですが、見つ...

2025年

2025年  2023年

2023年  2023年

2023年  コラム

コラム  2022年

2022年  2021年

2021年  2021年

2021年  note

note  おすすめ

おすすめ  動画

動画  動画

動画  動画

動画  動画

動画  おすすめ

おすすめ  動画

動画  note

note  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  動画

動画  動画

動画  一般の方向け

一般の方向け  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  note

note