リハビリ

リハビリ とりあえずリハビリしてください!っておかしくないかな?

「とりあえず訪問リハビリ継続してください」って言われることがある。僕の提供しているサービスは「とりあえず」なんだろうか?

リハビリ

リハビリ  note

note  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  連携やチームアプローチ

連携やチームアプローチ  診療報酬・介護報酬改定

診療報酬・介護報酬改定  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  note

note  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  note

note  地域リハビリテーション

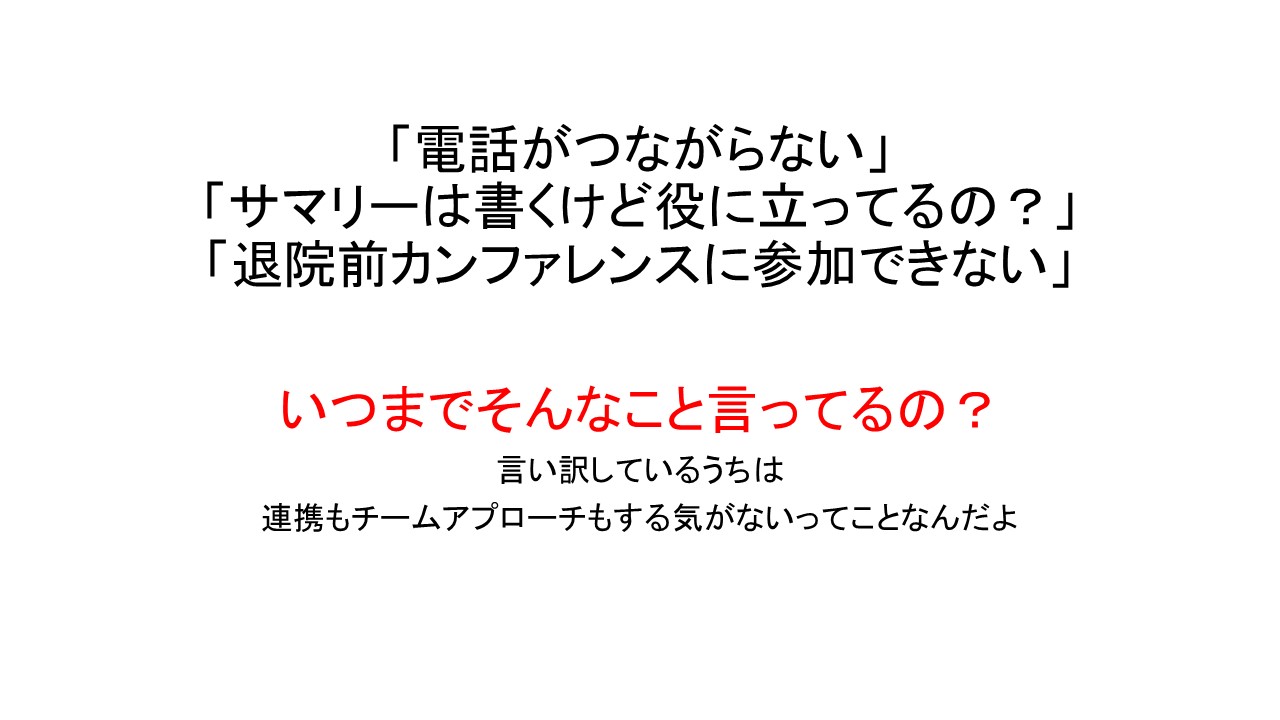

地域リハビリテーション  連携やチームアプローチ

連携やチームアプローチ  連携やチームアプローチ

連携やチームアプローチ  リハビリ

リハビリ  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  子供のリハビリとか児童デイのこと

子供のリハビリとか児童デイのこと  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  回復期リハビリテーション

回復期リハビリテーション  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  連携やチームアプローチ

連携やチームアプローチ  note

note  note

note  地域リハビリテーション

地域リハビリテーション  連携やチームアプローチ

連携やチームアプローチ