エックスでも投稿したのですが、2025年11月にとある大学さんで講義をさせていただくことになりました。

理学療法士や作業療法士などを養成する大学ではなく、まあ普通の大学かな。

このブログのタイトルの講義をします。

「重度の医療的ケア児のコミュニケーションのこと ~高橋優と尿意と観察と~」

こんな感じの講義

リハビリ系の大学ではなくて一般の大学生なので、わかりやすく、医療的ケア児のことやコミュニケーションのこと、作業療法士のことを伝える予定。

資料はこんな感じです。

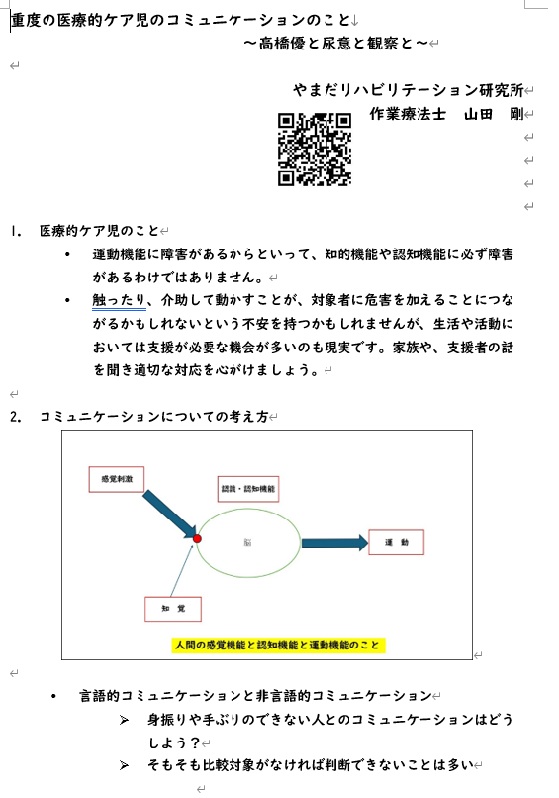

◆医療的変え時のコミュニケーションのこと

資料の後半は自分で学びを深めたい学生さん用に、意思伝達装置や意思決定支援、合理的配慮などの資料の紹介をしています。全部をみたい人は上のリンクからダウンロードも可能です。

一部を抜粋するとこんな感じです。

この講義で伝えたいこと

医療的ケア児さんは、表情の変化に乏しい方もいます。

四肢の動きや表情や言葉で自分の意思や想いや喜怒哀楽をを表出できない子もたくさんいます。

だからといって、何も感じてないわけでもないし、何も感情がないわけじゃないんですよね。

そんなことをサブタイトルの~高橋優と尿意と観察と~として講義で伝えたいなと考えています。

児童発達支援や放課後デイ、訪問看護からのリハ訪問で関わってきた経験をしっかりとお伝えしたいなと考えています。

超重症児や重度の医療的ケア児さんとのコミュニケーションは難しいなと私も感じています。

だからといて諦めてしまうことはありません。

比較対象を持つということ

訪問看護からのリハのときには、自分の感じたことを養育者(主にお母さん)に伝えるようにしています。私の感じたこととお母さんの感じていることの確認ですね。

私が感じたことをお母さんが知らなかったり感じていないこともあれば、その逆もあったりする。

双方が同じように感じていることもある。そんなことをすり合わせながら、対象の子どもさんの表出や表現を何とか読み取っていきたいなと考えています。

だから養育者さんの持っているイメージと私の感じているイメージの比較や、今と以前の比較、関わっているスタッフ間での比較、いろんなことを比較しながらその表出の理解を深めるように努力しています。

写真や画をとることも有効な手段だと思います。

スタッフによって対応を変える子供さんはたくさんいます。

私の時に無表情でも、看護師さんが訪問するとにっこりしているなんてことはよくあること。

私からすれば、「表情の変化が少ないな」という評価であっても、看護師さんからすれば「今日は機嫌がよくてニコニコだね」ってこともあるわけですよね。

だから関わるスタッフ間での情報共有や比較が必要なんですよね。

非常勤餉餉持ち作業療法士としていろんな職場で子供さんと関わっています。

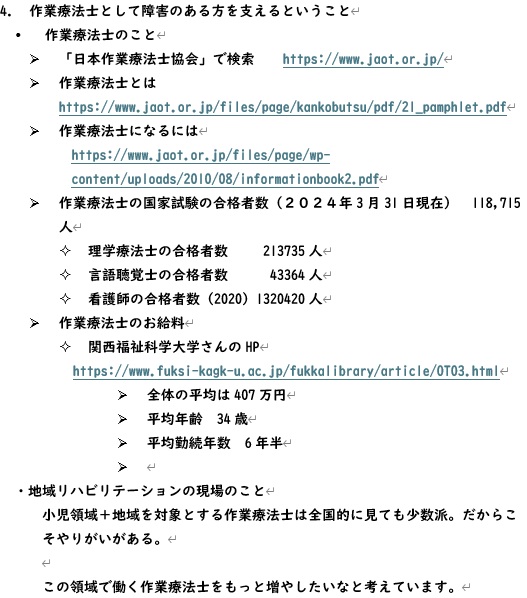

臨床経験30年超、2025年で57歳の作業療法士が、そんな経験をお伝えします。こんな講義に興味ある方はお気軽にご連絡ください。

◆プロフィールはこちら

コメント