連携は「不安の分散」であり「責任の共有」でもあるというタイトルのコラムを以前書きました。よろしければ下線をクリックしてお読みください。

今日はそれに関連して書いてみる。

連携する理由なんてたくさんある

連携する目的とか連携する理由みたいなものはたくさんある。

1つは冒頭でも紹介したコラムに書いているように「不安の分散と責任の共有」だ。別に責任逃れをしたいわけじゃないけれども、自分一人でその出来事や事象を抱え込んだり解決するのが難しいと感じているなら、同僚や多職種や時には他事業所を巻き込んでしまうほうが良い場合もある。

他にも「自分以外の視点で関わってほしい」から、連携することもある。

リハをするうえで多職種と協力して課題に取り組んだり、難題を解決した方が効率的な場合もあるよね。

まあ究極的には、自分一人の力はたいしたもんじゃないってことを自分で理解できているから、他と協力しようと思うのじゃないかなと考えています。

「自分で何とか出来る」という思い込み

以下のリンクに掲載しているコラムからダウンロードできる資料があるんですけどね。

◆「訪問看護ステーションでの看護とリハの連携のこと」

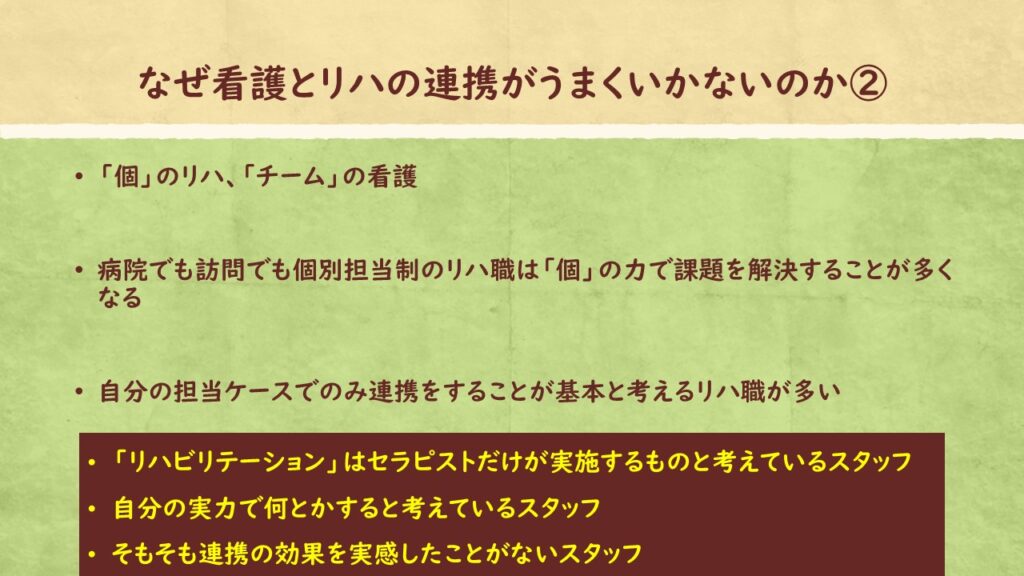

その中の資料からの抜粋の図です。

看護師さんは病院でも訪問看護でも、基本的にはチーム担当制になることが多いので、自分一人の力で何とか課題や問題を解決しようと考えるスタッフは少ないと思います。

だけど、セラピストは病院でも訪問でも個別担当制になってしまうことが多く、図に示しているように「自分一人の力で何とか解決したい」ってなってしまいやすい。

またセラピストにもよるのだろうけど

- 他人に頼るような行為は自分の実力のなさを露呈することにから、なんとか自分で・・・

- 他の職種はリハビリテーションのなんてわかってないから何とか自分で・・・

みたいに考えている人もいるかもしれない。

また病状が安定しているケースを担当することの多いセラピストは、フィジカルアセスメントが不十分だったり、状態変化の最初の兆しに気づきにくかったりすることもある。

だから同じ状態を見ても、僕みたいに「不安を感じるからとりあえず相談しよう」みたいにならなこともあるのだと思う。

いろんな理由があるのだろうけれど、

「連携をすることでうまくリハビリテーションが進んだ経験がない」

って人もいるだろうし、

「連携することでけっきょく他職種ともめてしまったり、面倒だったりしてしまうから、連携を進めたくない」

って人もいるんだろうなと推測している。

もうね、指導するしかないよ

連携がうまくいっていないなら、それはねもう指導とか教育するしかないのですよ。

いつかできるようになる

っていうのは間違い。

連携についての基本的なルール作りや事業所としての方針作りが必要なんですよ。

職員任せにしていたらいつまでたっても事業所内や事業所外も含めた多職種連携や多事業所連携なんてできませんよ。

- 基本的な講義

- 症例を振り返りながらの事例検討

そんな事を積み重ねながら、多職種連携がうまく進むように意図的に働きかけていくことが必要です。

リハ職を抱えている訪問看護ステーションや地域の事業所さんで多職種連携にお悩みの事業所さんがありましたらいつでもご連絡ください。いろいろ対応させていただきますよ。

◆ダウンロード可能なオンライン講義の資料一覧

◆事業所サポートのこと

コメント